Der Nieselregen vom Vorabend hat aufgehört, es ist warm und stürmisch. Eigentlich wollte ich heute gleich tauchen, aber daraus wird bei der Wetterlage nichts. Macht aber nichts, so haben wir einen Tag, um uns zu orientieren, außer grünen Dünen und Wald haben wir noch nichts gesehen. Der Strand von Sodwana Bay liegt im Schutzgebiet und ist 13 Kilometer entfernt. Der Weg führt durch ein winziges Dorf mit ein paar Restaurants, einem kleinen Supermarkt und ein paar Dive Shops, Tauch-Zentren.

Wieder ein Nationalpark-Gate mit Anmeldeformularen und Papierkram. Das Absurde: Eintritt zahlen nur Menschen im Auto. Wer eine Ecke vorher aussteigt und durchläuft, zahlt nichts.

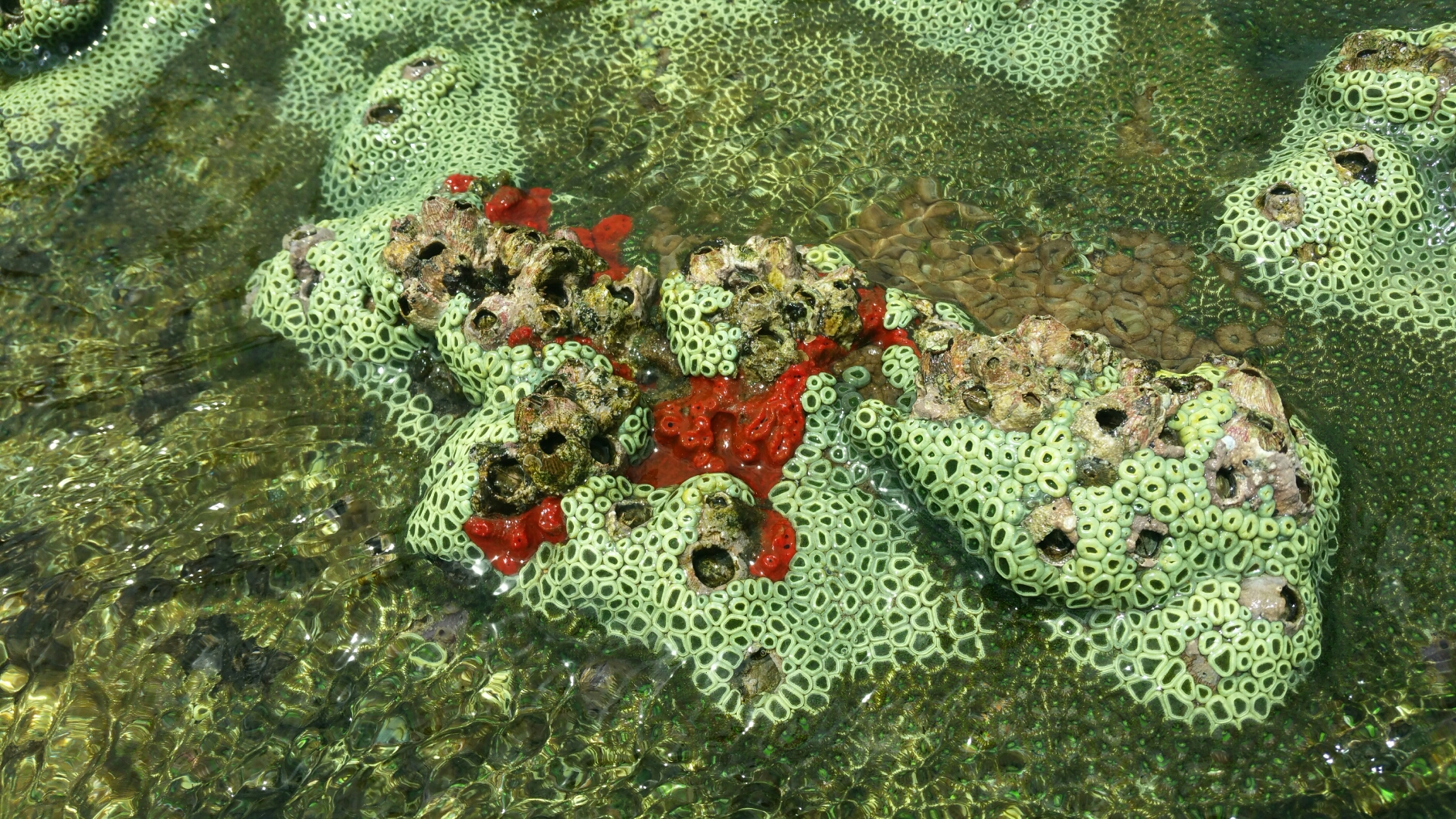

Eine Düne trennt uns vom Ozean und dann: der Blick auf den breiten, weißen Strand und ein tosendes Meer. Der Wind peitscht den Sand vor sich her. Hundert Meter weiter ragt ein großes flaches Felsenriff weit ins Meer hinaus. Da es offensichtlich die meiste Zeit unter Wasser steht, ist es über und über mit hellblauen und rosa Seepocken und Muschelschalen besetzt, weiter draußen geht es in grüne und braune Korallen mit gelben und leuchtend roten Flechten über. Man muss verdammt aufpassen, dass man nicht auf dem nassen, schlierigen Gestein ausrutscht oder über kleine spitze Felsecken stolpert. Aber man kann nicht widerstehen dem Wind trotzend bis ans Ende zu laufen, wo der Fels vom Meer unterspült ist. Die Gischt sprudelt aus kleinen Öffnungen wie aus kleinen Geysiren hervor, sobald eine große Welle kommt.

Am Rand dieses Felsplateaus im Meer stehen, eisern dem Wind trotzend, gegen die starke UV-Strahlung mit Gesichtsmasken geschützt, stoisch Angler. Jeder mit seinem Eimer neben sich. Sportangler, die nur an diesen Ort kommen, um jeden Tag zur Ebbe hier zu stehen, die Ruten zu schwingen und den dicksten (Fisch) haben zu wollen…. Komische Spezies. Wobei man als Fischesser zugeben muss: hier schwimmt sehr viel leckeres Flossen- und Schalengetier herum!

Der breite Strand ist von einer grünen Düne gesäumt und an der nahen Landspitze erhebt sich ein Hügel mit einem Leuchtturm in einem Wäldchen. Ein klassisches Postkartenbild.

Trotz Sandbeschuss und Sturm nehmen wir ein Bad, aber nur im flacheren Wasser, denn die Brandung ist wirklich stark und auch der Sog. Schließlich hat der Sturm die Wolken weggeblasen und die Sonne kommt durch – und brennt sofort heiß! Wir hängen noch ein Weilchen am Strand herum, treffen eine nette chilenische Familie, die seit Jahren in Südafrika lebt, und erfahren viel Neues und Interessantes über dieses Land – das allerdings eher an anderer Stelle erzählt werden kann.

Schließlich versuchen wir noch auf dem Rückweg einen WiFi-Spot zu finden, denn unsere Lodge hat keinen und die Sache mit dem Internet ist hier wirklich noch auf Minimal-Standard. Doch das einschlägige Café hat ohne Erklärung zu, die Cocktailbar schließt um 17 Uhr, bleibt nur die Lobby einer teuren Lodge, wo man ein paar Megabite für gutes Geld kaufen muss. Nicht gut für mein Blog, aber erholsam…. Wir sind eben ziemlich weit weg von städtisch entwickelten Gegenden.

Später kaufen wir in Mbazwana noch ein. Vor dem Supermarkt sitzen Dutzende Frauen, die allerdings alle dasselbe verkaufen: Bananen, Ananas, Tomaten, Kartoffeln, Zwiebeln. Keine Varianten: kein Saft, keine Konfitüre, nichts Essfertiges…. Nur wenige können etwas verkaufen, das Geschäft läuft flau, die Konkurrenz ist groß. Geschäftstüchtig sind die Leute hier wirklich überall so gar nicht. Mir würden auf der Stelle etliche Dinge einfallen, die gut zu verkaufen wären in so einer Gegend mit vielen Reisenden. Aber die Menschen hier machen am liebsten alles so, wie sie es immer gemacht haben, Veränderungen sind eher lästig und abwegig. Schade.

Den Abend verbringen wir in unserem kleinen Waldparadies mit netten Gesprächen mit anderen Gästen, der Chefin, der Tauchcrew, die auch hier lebt und abends nebenbei Restaurant, Bar und Feuer schmeisst. Die Stille wäre wohl unheimlich, wären da nicht die tausenden Grillen, Vögel und Frösche mit ihrem Dauerkonzert. Beizeiten begeben wir uns zur Ruhe: morgen früh soll endlich getaucht werden, die Wettervorhersage ist wesentlich besser, der Sturm ebbt ab.

Sechs Uhr rasselt der Wecker. Und das soll nun Urlaub sein. Aufstehen, duschen, Kaffeekochen, Bananenpfannkuchen backen, Obstschneiden, Frühstücken, packen – und los! Ich bin richtig aufgeregt. Fast ein Jahr ohne Tauchen! In den vergangenen drei Jahren bin ich eine echte Tauch-Süchtige geworden. Nur habe ich eben nicht so oft Gelegenheit.

Mein Liebster hat sich für´s Schnorcheln entschieden. Er kann zwar auch tauchen, hat aber seit der Prüfung nie mehr getaucht, ihm fehlt die Übung. Zudem ist er Raucher, also alles eher hinderlich. Wenn man noch mit den Grundlagen der Bewegung und Atmung unter Wasser zu kämpfen hat, hält sich der Genuss sehr in Grenzen und man bekommt das Großartige in Neptuns Reich nur am Rande mit.

Als wir am Strand ankommen, bin ich zunächst fest überzeugt, dass der Tauchgang doch abgesagt oder zumindest verschoben wird: die Wellen sind noch riesig! Aber ungläubig vernehme ich, dass das kein Problem mehr sei. Na dann: Ahoi!

Die Triton Crew hat schon im Morgengrauen Boot und die gesamte Ausrüstung an den Strand gebracht und ein großes offenes Sonnenschutzzelt aufgebaut. Zehn Taucher und zwei Schnorchler gehen an Bord, Chef unter Wasser (Dive Instruktor) ist die Lodge-Chefin Eve Marshall persönlich und später Neville, ein Typ, der auf den ersten Blick aussieht wie eine korpulentere Mischung aus Dirty Harry, Howard Carpendale und Rolf Eden, so um die sechzig. Doch schon bald stellt sich heraus, dass der Mann ein echter Crack ist – was das Tauchen, Bootfahren und – Wissen über Korallen und Fische ist. Er hat sogar eine neue Fisch-Spezies hier entdeckt, die nach ihm benannt ist. Ein toller und völlig entspannter Typ, der einen mit seiner Begeisterung ansteckt.

Der Rest der Crew besteht aus fünf sehr netten jungen und aufmerksamen jungen Guides. Später erst erfahren wir von Stammgästen, dass sie alle aus Reha-Programmen hierhergekommen sind: Drogen- und Alkoholkarrieren. Das erklärt vielleicht auch ihr hingebungsvolles Engagement und die sichtliche Zuneigung zur Chefin, die ihnen allen ein zweites, neues Leben ermöglicht. Die Truppe ist super!

Allerdings ist dieser erste Tag ein echter Hammer – auf der Wasseroberfläche! Wir fahren mit einem starken, 12 Meter langen Schlauchboot `raus. Die wildeste Bootsfahrt meines Lebens! Wie müssen uns heftigst festklammern, um nicht über Bord zu gehen als Neville unerschrocken über riesige Wellen kreuzt, die mehrere Meter hoch sind. Manchmal steht der Bug hoch auf einer Welle – und darunter scheint es erstmal gar nichts zu geben, bevor unten das Wellental auftaucht. Lieber Himmel, was für eine Fahrt! Für Seekrankheit habe ich vor Aufregung keine Zeit. Neville lacht nur. Das mit dem Seegang sei alles sei gar kein Problem, schon gar nicht unter Wasser.

Aber erstmal müssen wir es schaffen, uns draußen am geplanten Dive-Spot angekommen, im engen Boot die schwere Ausrüstung fehlerfrei anzulegen, ohne über Bord zu gehen oder andere Unfälle. Und dann müssen wir auch noch rückwärts kopfüber von Bord gehen, für mich das erste Mal auf diese Weise. Also – meine Abenteuerlust wird wirklich auf die Probe gestellt! Aber ich habe Vertrauen zur Crew. Außer uns sind noch vier ältere Stammgäste mit von der Partie und die bleiben ganz cool. Also werde ich das wohl auch schaffen.

Der Guide neben, Clinton, mir hat meine Nervosität mitbekommen und hakt mich fest unter: wir werden auf das Kommando gemeinsam nach hinten ins wilde Meer abtauchen. Gesagt, getan – schon überstanden, alles bestens. Endlich wieder hinabsinken lassen ins tiefe Blau! Schon wenige Meter unter der Oberfläche ist das Meer sanft und friedlich. Ich brauche nur ein paar Minuten, um mich wieder sicher und glücklich zu fühlen, um meinen Körper wieder darauf umzustellen, nur über Atem und Körperneigung zu navigieren und die Luft im Körper zu spüren und zu nutzen, wie wir es sonst niemals tun.

Am Meeresboden, hier in etwa achtzehn Meter Tiefe, hat der Seegang eine lustige Auswirkung, die ich noch nie erlebt habe: Man wird ganz sanft wie auf einer riesigen Schaukel hin und hergetrieben – und alle Fische genauso. So braucht man nicht einmal seine Beobachtungen zu unterbrechen – das beobachtete Objekt swingt mit. Wirklich verrückt.

Die Unterwasserwelt hier in Sodwana Bay ist phantastisch! Verschiedenste Korallen und Algen, alles um einen herum ist bunt: endlos viele farbenfrohe Fische von winzig bis riesig, einzeln, in Paaren, in Schwärmen. Bunte Nacktschnecken, riesige Muscheln, die geöffnet auf Nahrung warten…. Es fällt mir schwer, das alles zu beschreiben, man muss es einfach sehen.

Plötzlich schwebt eine riesige Leatherback-Schildkröte unter einem Korallenriff hervor, keine zwei Meter von mir entfernt. Und schließlich: ein Hai! Der erste in meinem Taucherleben! Ein etwa zweieinhalb Meter großer sogenannter Reggie, Ragged Teeth yellow spotted Shark! Völlig entspannt hängt er knapp über dem Meeresboden und mustert uns. Ich dachte immer, Haie würden mir sicher Angst machen, aber das legt sich jetzt: Der Knabe ist total friedlich und cool. Und in den folgenden Tagen werde ich noch mindestens acht weitere Haie sehen: Reggies, Sandhaie und einen kleinen Bullenhai – und noch mehr Schildkröten. Die schweren Riesentiere aus der Urzeit fliegen förmlich unter Wasser. Genau wie die großen Rochen, die in den kommenden vier Tagen unter uns und neben uns schweben.

Auf der Liste der Lieblingsfische stehen die schillernden Papageienfische ganz oben. Die auf den Folgerängen kann ich nur auf Englisch benennen: knallige Butterflyfische, Moonies, Blue Trigger, Coachmen, Kingfish, Wrasses, Rockcods, Porcupine Fishes und Goatfishes.

Aber nun soll es auch schon gut sein mit der bunten und schillernden Welt der Fische – ich möchte mein weniger Wasser-verliebtes Publikum nicht langweilen. Aber dieser kleine Exkurs musste sein. Die nächsten drei Tage vergingen wie im Traum mit je zwei Tauchgängen und entspannten Abenden im Camp.

Nur eine kleine Story noch: Am letzten Tag habe ich meinen ersten Tief-Tauchgang absolviert. Eve und Neville haben mich dazu ermutigt, nachdem sie meine Tauchfähigkeiten beobachtet und für bestens befunden hatten: Ich bin auf 33 Meter getaucht. Das ist wirklich noch mal etwas anderes!

Ich dachte, es lag an mir, dass ich, obwohl es mir absolut gut ging, die ersten zehn Minuten tatsächlich mentale Schwerstarbeit leisten musste, um keine Panik aufkommen zu lassen. Aber die beiden haben mir später erklärt, das liegt am schnellen Stickstoffanstieg im Blut und außerdem sei Tieftauchen zu fünfzig Prozent mentale Arbeit. Und die Prüfung hätte ich erfolgreich bestanden. Ich gestehe, ich war sehr stolz!

Sodwana Bay gehört zu den zehn besten Tauchgegenden der Welt. Keine Wasserverschmutzung, warmes Wasser, geschütztes Meer samt Strand, kontrollierte Besucherzahl, extremer Artenreichtum. Wirklich phantastisch! Wer sich also dafür interessiert – es lohnt sich hierher zu kommen! Und wenn, dann vorzugsweise mit der Triton-Crew. Der geht’s nicht nur ums Geldverdienen, sondern um die Liebe zum Tauchen und zum Meer. Nix für Hippster und auf wilden Wettstreit Versessene, eher für entspannte Liebhaber des Tauchens.

Die letzten beiden Nächte haben wir in der ebenfalls sehr schön gelegenen Wildbees Eco Lodge in Hluhluwe (sprich: Schluschluwe) verbracht, rund 100 Kilometer südlich von Sodwana Bay Richtung Durban. Am letzten Tag, the day after diving, haben wir noch eine letzte Safari in den riesigen iMfolozi Park gemacht, diesmal in den südlichen Teil.

Herrliche Berglandschaft, immer noch tiefgrün, aber daher teilweise schwer einsehbar. Gleich am Anfang haben uns ein paar Zebras, Wasserbüffel und in der Ferne zwei Elefanten begrüßt, aber danach war stundenlang gar nichts – Mittagshitze. Jetzt wussten wir, wie sich Krüger-oder andere Nationalparkbesucher fühlen, die nicht soviel Glück haben, wie wie es bisher…

Wir haben uns dann in das einzig öffentlich zugängliche Ressort im Park, dass Hilltop Ressort auf einem der höchsten Punkte des Parks, zurückgezogen und eine mehrstündige Mittagspause mit Imbiss und Pool (inklusive endlosem Bergpanorama) eingelegt. Danach, am späteren Nachmittag, hatten wir dann wieder mehr Glück!

Auch wenn sich die Löwen und Leoparden weiterhin vor uns versteckt hielten, haben wir doch aus nächster Nähe jede Menge Wasserbüffel und Nashörner beobachten können. Auch einige Impalas, Kudus und Gnus gaben sich die Ehre. Zum Schluss haben sich noch die Affen und Warzenschweine gebührend von uns verabschiedet. Wenn auch dieser Tag nicht mit unserer ersten iMfolozi-Tour zu vergleichen war – es hat Spaß gemacht.

Was wir mitnehmen nach drei Woche in diesem riesigen, wunderbaren, aber auch extrem widersprüchlichen Land? Unendlich viele neue Eindrücke, Gedanken, Erfahrungen, wunderbare Erinnerungen und – die Lust auf mehr! Danke, Mama Africa, für eine wunderbare Zeit!